Пушкинский уголок

Журавлев Сергей Анатольевич - руководитель Латвийского отделения ПАНИ

29 января 1837 года в Петербурге, образно говоря, закатилось «солнце нашей поэзии», ушёл из жизни великий светоч русской литературы Александр Сергеевич Пушкин. Скорбел русский народ, скорбело и большинство знакомых поэта, однако некоторые, особенно те, чьё высокомерное самолюбие задели его меткие эпиграммы, злопамятно таили подчас нескрываемую злобу и жажду мести. Много было сказано публицистами и литературоведами-пушкинистами о последних днях жизни Пушкина. Тем не менее целый ряд вопросов остался непрояснённым до нашего времени, начиная с авторов анонимного пасквиля, клеветников, выдумщиков оскорбительного для поэта «Ордена рогоносцев».

Место дуэли А.С. Пушкина

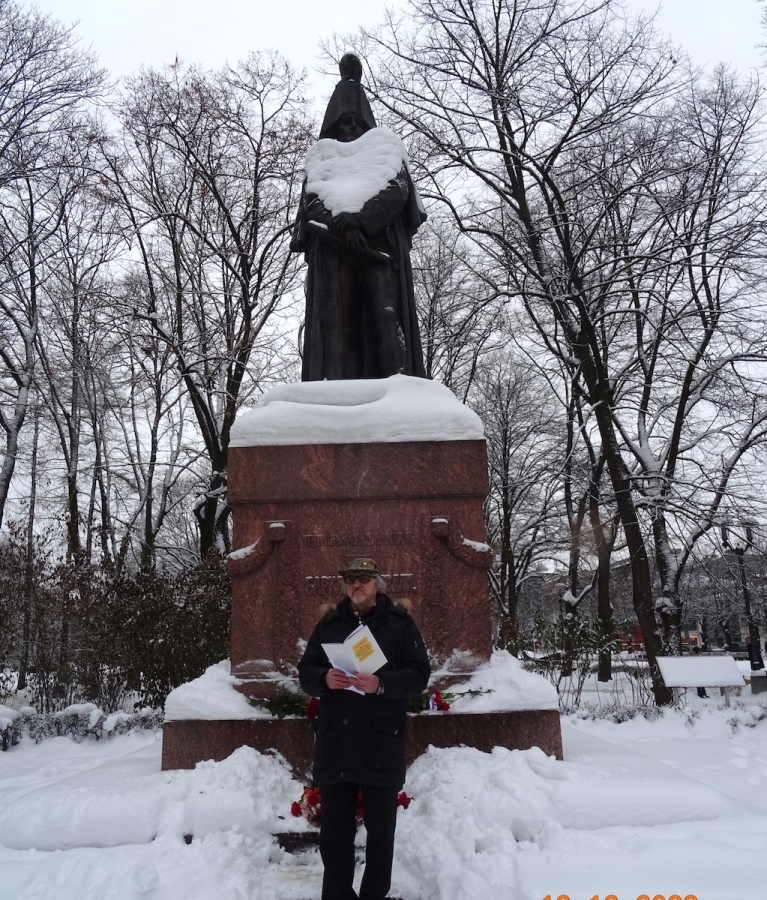

Возложение цветов к памятнику Барклаю-де-Толли (Рига)

Бывший лицейский товарищ Пушкина, издатель Михаил Яковлев ещё в ноябре 1836 г. определил пасквиль как «бумагу иностранную», т.е. след анонимной язвительной лжи мог тянуться к голландскому посланнику Геккерену, приёмному отцу пресловутого офицера-кавалергарда Дантеса, а также к некоторым светским дамам, ненавидевшим Пушкина, в числе которых были графиня М.Д.Нессельроде (ур. Гурьева, т.е. отнюдь не немка, как полагали некоторые) и Идалия Полетика (близкая знакомая Дантеса, жена полковника Кавалергардского полка А.М.Полетики, внебрачная дочь графа Г.А.Строганова).

В «Пушкинской энциклопедии» (М., АСТ, 1999) говорится: «К концу 1933 г. можно отнести столкновение Пушкина с Н., вызванное тем, что последняя, без ведома поэта, повезла его жену на придворный бал в Аничковом дворце. Пушкин был взбешен этим и «наговорил грубостей графине»: «Я не хочу, чтобы жена моя ездила туда, где я сам не бываю». Некоторые современники связывают с этим эпизодом присвоение Пушкину звания камер-юнкера» – самого низкого придворного звания, дававшегося юнцам. Роковая графиня ненавидела поэта за эпиграмму на её отца («Встарь Голицын мудрость весил, Гурьев грабил весь народ…»), которую приписали Пушкину, а также за ряд эпиграмм на неё лично, не дошедших до наших дней. По свидетельству литератора, графа В.А.Соллогуба, в сочинении пасквильного диплома поэт подозревал одну даму, которую он ему назвал. По утверждению другого современника, «одна дама, влюблённая в Дантеса, стала писать к Пушкину письма anonymes, в коих то предупреждала его, то надсмехалась над ним, то уведомляла, что он принят в действительные члены Общества рогоносцев». Этой дамой мола быть злополучная мстительная графиня Нессельроде.

Очевидно, не без достаточного основания Александр II позднее выразил мнение о подлых гонителях гения поэзии, великого сына России: «Ну так вот теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина: это Нессельроде».

К слову, графиня была посаженой матерью жениха на свадьбе Е.Н.Гончаровой, сестры жены поэта, с Дантесом. В конфликте Пушкина с Дантесом уязвлённая эпиграммами первого дама была на стороне противников поэта. Как отмечал А.Н.Карамзин, «кружок Нессельроде» был против Пушкина и после его смерти.

Значительную, не всегда благовидную роль в жизни поэта играл и муж М.Д.Нессельроде граф Карл (Карл Роберт) Васильевич, в 1816 – 1856 гг. министр иностранных дел, под начальством которого Пушкину довелось служить в июне 1817 – июле 1824 г. и в ноябре 1831 – январе 1837 г. Именно с К.В.Нессельроде связаны зачисление Пушкина в Коллегию иностранных дел, перевод его на юг в канцелярию генерала И.Н.Инзова, исключение со службы и высылка в Михайловское (в августе 1824 г.), вторичное зачисление в Министерство иностранных дел, разрешение на работу в архивах.

Что касается Идалии Григорьевны Полетики, подруги Н.Н.Пушкиной (её портрет работы П.Соколова запечатлел поистине прелестное лицо красавицы пушкинской поры), то Пушкин мог общаться с «прекрасной Идалией» как в доме её отца, родственника Натальи Николаевны, ещё во второй половине 1820-х гг., а позднее встречаться у себя дома, у общих знакомых и в петербургском великосветском обществе. Письмо поэта к его жене от 30 октября 1833 г. даёт отчётливое представление о смене его дружеских отношений к Полетике на резко враждебные. По замечанию П.И.Бартенева, Пушкин «не внимал сердечным излияниям невзрачной Идалии Григорьевны и однажды, едучи с ней в карете, чем-то оскорбил её». Весьма сомнителен здесь эпитет «невзрачная»; судя по известному портрету, общая знакомая Пушкина и Дантеса была поистине очаровательна, изящна, хрупка, вероятно, «сексапильна», так как пользовалась общим вниманием офицеров-кавалергардов (в квартире И.Г.Полетики и её мужа-полковника не раз гостили «шармёр» Дантес, его друг П.П.Ланской, в будущем второй муж Н.Н.Пушкиной-Гончаровой, генерал-майор, которому последняя во время его службы в Риге в 1849 г. прислала в Яковлевские казармы, что между Пороховой башней и Бастионной горкой, свой портрет (работы И.Макарова) и другие. Вероятно, рогоносцем являлся именно муж И.Г.Полетики, о чём Пушкин достаточно нелицеприятно отозвался, едучи с популярной в офицерской среде дамой, не исключено, что с добавлением некоего острого или грубого словца, характеризующего её малоприглядный моральный облик (см. об этом книгу о сей коварной соблазнительнице, хорошо знавшей себе цену в обществе). В «Пушкинской энциклопедии» читаем: «Сохранились документальные данные и свидетельства современников о дружбе П. с Геккереном и Дантесом и о её неблаговидной роли в последней дуэли Пушкина. Полетика, по словам П.И.Бартенева, «питала совершенно исключительное чувство ненависти к самой памяти Пушкина», которое хранила до смерти».

При знакомстве с книгой о «прекрасной Идалии» мне врезался в память эпизод о неожиданной встрече Наталии Николаевны с преследовавшим её своими домогательствами Дантесом, фактически в рамках гнусного заговора сторонников последнего, в квартире полковника Полетики, когда Дантес разыграл сцену «любовной истерики», вытащив даже пистолет и угрожая самоубийством вследствие неразделённого чувства к очаровательной Н.Н., объекту своей «безумной страсти». При этом «на часах» возле дома пребывал не кто иной, как полковой товарищ Дантеса, будущий генерал-майор Пётр Петрович Ланской. Однако апофеозом сей аморальной сцены стало внезапное появление на пороге комнаты подростка – дочери Идалии Полетики, поспешившей на шум (возможно, желая отделаться от негодяя, жена поэта громко протестовала, звала на помощь). Увидев девочку, «обезумевший» поклонник пришёл в себя, встал с колен и покинул квартиру своего непосредственного начальника, которому его дочь могла поведать о его, офицера Дантеса, любовном приключении…

О графе Г.А.Строганове следует добавить, что в истории дуэли Пушкина он также был на стороне Геккерена и Дантеса. Получивший письмо-вызов Пушкина от 26 января 1937 г. Геккерен советовался со Строгановым, как поступить; граф признал дуэль неизбежной. Позднее считал Дантеса «невинно осуждённым», однако Строганов и его жена «неотлучно» находились на квартире умирающего Пушкина.

Судя по многочисленным источникам, седовласой «сводней» между женой поэта и своим «приёмным сыном» являлся старый интриган Геккерен, возможно, активный соавтор (вкупе с графиней Нессельроде) анонимных посланий с гнусными намёками о неверности Н.Н. и пасквиля о причастности А.С.Пушкина к Ордену рогоносцев.

Поэт терялся в догадках… Где уж теперь современным пушкинистам-дознавателям установить объективную истину, определить истинно виновных в травле великого Поэта…

Пытались приблизиться к пониманию сути конфликта, его причин, тайного заговора «света» против Пушкина и автора 1920-30-х годов в русском зарубежье и Советской России.

Ещё в 1925 году М.Л.Гофман (Париж) в рижской газете «Сегодня» (1 янв.) писал:

«Не один Пушкин разыскивал автора анонимных пасквилей – это же делала и полиция по высочайшему повелению Николая I – и пришла к тем же самым результатам, что и Пушкин. Об этом свидетельствует в своих «Памятных Записках» Н.М.Смирнов («Одно не подлежит сомнению, это то, что Геккерен был их сочинителем. Последствия доказали, что государь в этом не сомневался, и говорят, что полиция имела на то неоспоримые доказательства»); это же самое говорит и письмо Николая I к великому князю Михаилу Павловичу, письмо, в котором он называет своего недавнего фаворита «гнусной канальей» и в котором он подтверждает городские слухи о Геккерене как об авторе анонимных писем, получение которых вывело Пушкина из колеи созерцания и заставило его послать вызов Геккерену-Дантесу.

Эти два авторитетных свидетельства – Пушкина и осведомленной полиции Николая I – ничем и никем не поколеблены, и потому Геккерен должен считаться не только автором интриги, погубившей Пушкина, но и автором анонимных писем, послуживших поводом к дуэли.

Последнее время замечаются попытки и прямой и косвенной реабилитации Геккерена, мол, с последнего должна быть снята всякая тень подозрения, а В.Л.Модзалевский в 1924 году (в изданной «Атенеем» маленькой книжечке «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина») категорически утверждал авторство князя П.В.Долгорукова и на него переносил заслуженное Геккереном имя убийцы Пушкина».

В «Пушкинской энциклопедии» находим немаловажный «штрих к портрету» сего князя: «В.Ф.Адлерберг рассказывал позднее П.И.Бартеневу об одном из вечеров 1836 – 1837 гг., на котором Д., стоявший позади Пушкина, «подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами». П.В.Долгоруков подозревался в сочинении анонимного пасквиля, посланного 4 ноября 1836 г. Пушкину и его друзьям; в настоящее время эта версия серьёзно оспаривается».

В рижских газетах «Сегодня» и «Сегодня вечером» в год 100-летия дуэли и смерти А.С.Пушкина, условно говоря, в разделе Пушкинианы (и в рубрике «Пушкинский уголок») был помещён также целый ряд статей, посвящённых последним дням и месяцам жизни поэта и содержащих немало интересных фактов и суждений. Непросто пришлось и латышскому поэту Янису Гротсу, взявшемуся за написание лирической драмы в песнях, или музыкальной пьесы «Пушкин» (на музыку Б.Соссаара), премьера которой состоялась в марте 1937 г. в Дайлес (Художественном) театре. В кругу недругов поэта в его полумюзикле (помимо песен, много речитатива персонажей в ямбическом размере) оказываются граф и графиня Нессельроде, князья Долгоруков и Гагарин (увы, некто анонимы, лишённые конкретных имён; в «Пушкинской энциклопедии» имеются данные о трёх Гагариных, однако, как представляется, ни один из них не подозревался в заговоре в связи с пасквилем; Долгоруковых же имеется целых девять, а также пять дам той же фамилии). Автор мюзикла прав: его пьесу на сцене следует воспринимать как романтическое, импрессивное произведение. При историческом и художественном анализе «эстетический объект» начинает распадаться, начиная с того, что в 1937 году поэт с глубоким почтением и любовью общается со своей доброй няней Ариной, в уста которой тоже вложены речитативы и песни (реальная Арина Родионовна скончалась в 1828 г.).

Известный рецензент, позднее Народный поэт Латвии Янис Судрабкалн в отклике «Пушкин» в Дайлес театре» верно отмечал: «Пушкинские дни показали, что в латвийском и, в частности, в латышском, обществе существуют глубокие симпатии к русскому поэту, что произведения его ценятся высоко, что латышские поэты восхищаются им и как несравненным мастером и как творцом национального искусства, ставшего достоянием всего человечества. Это влечение к Пушкину наглядно проявилось и в том интересе, с каким была встречена премьера пьесы Яна Грота в Дайлес театре. Публики было очень много, ни одного пустующего кресла. (..) Слышалась порой и нелатышская речь.

(..) Указывали справедливо, что и в других краях достаточно примеров такого, казалось бы, легкомысленного подхода (в жанре «полуоперетки» – С.Ж.), которым на самом деле руководят благородные чувства. И немцы с удовольствием видят на сцене, в оперетке, своего великого Гёте. Как бы то ни было, вчерашний «Пушкин» сильно заинтересовал публику.

Много заслуг и достижений поэта Яна Грота, щедро одаренного всеми благами муз. Он хорошо понял трудность своего положения и мудро выставил все эти трудности на показ в своей статье в программной книжке. Вся сложная сеть интриг и обстоятельств, опутавшая Пушкина в последние годы, отодвинута на второй план, главенствует во всём романтический элемент, лирика чувств. Исторические факты переставлены, иногда сдвинуты в одно место, а иногда с ними приходилось просто не считаться, и так, например, на сцене появляется няня, которой тогда уже не было в живых. Мало кто этому удивился, так как исторические вольности на сцене нередко допускаются.

В пьесе Грота

много прекрасного лиризма, много живого чувства и какой-то трогательной любви к Пушкину.

Эта любовь как бы всё время порывается, тепло и ненавязчиво, но и неотступно, защитить поэта перед обществом, просто перед людьми, которые не могли бы ещё понять его трагедии. «Вы видите, как жестоко обошлась жизнь с великим поэтом», как бы говорит эта любовь, выдающая глубокое преклонение латышского писателя перед знаменитейшим собратом. Проза и стихи Грота льются легко и легко пленяют сердца. Использованы вставки из стихов Пушкина.

Нельзя, разумеется, говорить о точности, какую с ревнивой любовью к поэту потребуют пушкинисты, но эпоха в общем соблюдена верно. Режиссер-декоратор Мунцис дал превосходные декорации, и стильные и красивые – в особенности в первой сцене, также в церкви. (..) Без апофеоза можно было смело обойтись. Реальный памятник и живой Достоевский никак не укладываются в месмерическую и довольно банальную путаницу.

Все эти замечания напрашиваются сами собой только потому, что очень уж дорога тень появившаяся, вчера на сцене,

любовь, уважение к Пушкину, которую показали так явно и благородно Гротс и Мунцис, повышает требования.

Бесхитростно, сердечно подошёл к своей задаче Соссаар, написавший милую музыку с несколькими приятными мелодиями, и осторожно вёл оркестр. Великолепно со своей задачей справился Лещевский, поставивший танцы. Цыганские пляски прошли с огнём и вызвали в зале бурные овации. Замечательно станцевал свой гротескный казачок с ансамблем также Митревиц, хотя сама допустимость этого номера чисто опереточная. Но независимо от этого – танцы были хороши.

Очень хороша внешне, в своём стильном, исторически верном костюме Нина Грузна. И голос у неё хороший, тембр какой-то покоряющий, привлекающий. Напрасно только заставили Пушкина так долго умирать под этот томный голос. Хорошо спела свою песенку Брамберг, прелестная Екатерина, и совсем хорошо звучал голос у Винтер в цыганском хоре.

Митревиц, игравший Нащокина, довольно часто превращался в центральное лицо, и своими рассказами о боях с турками, о павшем коне, и всем своим поведением и видом непрестанно смешил публику. К историческим персонажам пьесы

Мунцис и артисты подошли с большой серьёзностью, повсюду стараясь сохранить их достоинство.

Думается, «Пушкин» будет иметь большой успех. Публика, среди которой находился и полпред СССР С.Бродовский, следила за спектаклем с неослабевающим вниманием».

В 1937 году состоялось чествование памяти Пушкина и в зале Национальной оперы, на сцене Русского театре, во множестве школ, православных церквей, русских обществ и т.д. В печати русского зарубежья, в том числе в Латвии, особенно в 1936 – 1938 гг., почти ежедневно выходили в свет новые материалы Пушкинианы, вошедшие в двухтомник «Пушкин в русском зарубежье (1920 – 1944 гг.)» Сост. С.Журавлев. (Р., 2016).

Русский культурный центр и Латвийское отделение ПАНИ выпустили около 40 изданий, образующих своего рода рижскую, латвийскую Пушкиниану. Среди них «Свеча неугасимая от Анны: Пушкиниана. (Р., 2000), «К нему не зарастет народная тропа»: Пушкинские торжества в Риге, Лифляндии и Курляндии в 1880 и 1899 годах. (Р., 2000), «И ныне с высоты духовной…»: Как Православная Церковь Латвии чтила память А.С.Пушкина (1880 – 1899 – 1937 – 1999)» (Р., 1999), «Скамья Онегина в Тригорском: Пушкиниана» (Р., 2000), «Поэты Латвии – А.С.Пушкину». Сборник стихов. (Сост., об авторах С.Ж.). (Р., 2000), «22 латышских поэта А.С.Пушкину». Сборник стихов. (Сост., перевел С.Ж.). (Р., 2001), «Беседы с Пушкиным». (Р., 2001),

«Латышский листок в венке славы А.С.Пушкина» (Р., 2003), «Латвийская Пушкиниана: Библиография (публикации об А.С. Пушкине на латышском и рус. яз.). Конец 19 в. – 2007 г.» Сост. С.Ж. (Р., 2007), «Пушкинский вестник». Альманах. (Р., 2009, №№ 1 – 4), «Со светлым именем Пушкина, или День русской культуры (1925 – 1939; 1989 – )». (Р., 2011), «Рига, Пушкин, XXI век». (Р., 2011), «Моя Пушкиниана; Памятник нерукотворный: Поэты Латвии – А.С.Пушкину (изд. 2-е. Р., 2011), «Пушкинист Шаляпин; Шаляпин в образе». Альбом. (Р., 2011), «Пушкиниана и Тютчевиана в прозе В.Пикуля». (Р., 2012)., «Образ Пушкина в художественной прозе: Рассказы. Из русской прессы довоенной Латвии». (Сост., предисл. С.Ж.). (Р., 2013), «Её портрет. Рижские красавицы Александра Пушкина». (Р., 2014), «Пушкин не признаёт угроз, цензуры и ограничительного Закона о языке». Очерк, стихи. (Р., 2018), «На этюдах с Шаляпиным. С бюстом Пушкина в Париже». (Р., 2022), «Пушкин и поэзия в творчестве Валентина Пикуля». (Р., 2022), «Медная бабушка», Пушкин, Шаляпин в рижском соборе». Ист. миниатюра, поэзия. (Р., 2022), «Поражение в правах памятника Пушкину, или Театр абсурда на фоне ампира в Риге: документально-исторический очерк». (Р., 2023), «Пушкинский день, Дни русской культуры в Прибалтике. Очерк, стихи, список почётных членов РКЦ». (Р., 2024), «Пушкинский барельеф в Риге». Поэзия, очерк. (Р., 2024) и др.

Ко дню памяти А.С.Пушкина (29 янв./10 февр.) в этом году автор этих строк закончил перевод пьесы Я.Гротса «Пушкин», в издание включены также посвящения её автора русскому классику разных лет, заметки о ряде персонажей драмы и некоторые очерки о виновниках смерти поэта, его дуэли, характере ранения и возможности исцеления из газеты «Сегодня» за 1937 год.

Сергей Журавлёв,

академик, профессор,

руководитель Латвийского отделения им. В.С.Пикуля,

лауреат премий им. М.В.Ломоносова и Н.А.Некрасова,

Международных конкурсов поэзии и публицистики,

член Союза писателей Латвии, кавалер медалей

Пушкина, Шаляпина, Л.Толстого, Пикуля и др.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ПУШКИНИАНЫ ЛАТВИИ

Сергей Журавлёв

На Чёрной речке

Где он стоял? Где он упал?

Но дело, в сущности, не в этом.

…………………………………..

Лица любимого овал.

Дантес… Друзья… Лицейский зал.

Те дни, когда он стал поэтом.

Старик Державин… Царь.

Кавказ…

Но дело, в сущности, не в этом.

…………………………………..

И что дуэль? Не в первый раз.

Но не втоптать Поэта в грязь,

Хотя убит он не поэтом.

Но и не в этом суть того,

Кто в этом суть того,

Кто в январе на Чёрной речке,

Сняв шубу, знал: не быть осечке…

……………………………………...

И чернь добьётся своего.

…………………………...

Перед бессмертьем – всё мгновенье,

Как на снегу пушистом – кровь.

Всё повторится – вновь и вновь –

«И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слёзы, и любовь»…

Объяснение с Дантесом

Как просто: в вальсе с Натали

Скользить – божественной, прелестной.

И среди зала дать Дантесу

пощёчину: «Как вы могли?»

Одно – перчатки, трость, карета.

Другое – мыслить при свечах

Россию. И о ней, воспетой,

жене – в немыслимых стихах!

Одном – Дантесом быть, повесой,

иметь от скуки средством флирт;

другое – пушкинской чудесной

поэзии бессмертной мир…

Одно – молва, блеск пистолетов,

тень анонимного письма.

Другое – честь, любовь поэта

и эта русская зима!

И ведь до боли сознавали

друзья его лицейских дней:

к дуэли Пушкина толкали –

и ТЕНЬ мерещилась за ней…

Но так случилось: у державы

не оказалось сына – для

продленья века «нашей славы»,

когда плелась судьбы петля…

Так просто было б: с Натали

скользить, вальсировать с прелестной.

И среди зала дать Дантесу

пощёчину: «Как вы могли?

Одно – ваш флирт, от скуки средство,

и в алых пятнах мягкий снег.

Иное – век, вам неизвестный,

с презреньем к вам далёкий век!»

Бесславье суждено дантесам

и в погребальной темноте

им нет прощения нигде!

И на стенках в гробницах плесень…

Янис Гротс

Пушкин

Он как светоч грядущих столетий,

Вознесённый эпохой своей,

Нам звездою пленительной светит.

Он как луч в судьбах тысяч людей.

Видел свет он над новой Россией,

Хоть была непроглядная мгла.

Домик няни стал вечной святыней,

Где душа его мир обрела.

Дух народный – он дал ему крылья,

Что взлететь до великих высот,

Воспарить над уныньем бессилья.

Как Поэт он любил свой народ.

Сын России, мятежный и вольный,

Веру в Родину он воспевал

Своей лирой правдивой и звонкой

И к свободе народ призывал.

И всё ярче нам Пушкин сияет –

К людям песня летит без конца

И в Отчизне великой, бескрайней

Вдохновляет умы и сердца.

С этой песней нам дальше стремиться –

В жизнь её как завет воплотить.

Мыслью быть – как летящие птицы, –

Гений Пушкина знать и любить!

Дружба народов

Мне русский мил народ –

великий, благородный,

Как мил его язык,

с утра иль в полумгле

Звучащий широко, раздольно и свободно, –

Он Пушкина и Маяковского дал мне –

И многих для души,

как птиц в летящей стае.

Душа внимает новь, и мысль созвучна с ней –

И чудится в тиши, хоть книгу я листаю, –

Шлёт Риге трель свою от Волги соловей…

Мне слово русское –

как мост в потоках света,

И слово латышей взойдёт под небосвод

По дивному мосту велением Поэта,

Возвысит дух, и жизнь, и трудовой народ.

На русском языке звучат мечты святые,

Отражена в нём и борьба людей труда.

Блестя, прядутся нити золотые,

На башнях светится кремлёвская звезда…

И с русским языком,

с народом русским славным

Я другом становлюсь для всех в иных краях,

Где гор снега, и степь,

и реки льются плавно, –

Я говорю о Латвии, родных березняках.

Мне русский мил народ –

душевный, благородный,

Вокруг него всегда объятья братских рук,

И с ним любовь,

и дружба наций всех свободных, –

И лиры пушкинской

заветный вольный звук!

У памятника Пушкину

Cтоял, задумчив, я, Поэта созерцая,

Черты Москвы, казалось, взор его ловил.

И мыслил я о нём, стихи припоминая,

Что поколеньям новым Мастер посвятил.

Его стихи –

залог бессонниц, вдохновенья,

И черпать силу в них, в глубинах жизни нам.

В его строках – источник силы, обновленья,

Суть красоты, труда нести его стихам.

Вокруг него бурлит Москва совсем иная –

Не та, что видел он век-полтора назад,

Когда народ, в трущобах мрачных обитая,

Бросал на всё озлобленный, угрюмый взгляд.

Та новая Москва, что Пушкин созерцает, –

Не белый камень лишь, но мраморная гладь.

В ней вьются улицы из-под рубанка стружкой,

Несутся вдаль рекой –

с ветрами ночь сметать…

В Михайловском

Как на картине,

сотворённой мастерской рукою,

Природа дышит здесь века

роскошной простотою.

Благоухает сад.

Над сном прудов

взбегают мостики,

Михайловское вдруг с лучом

к гостям спешит из просини,

Как золотые лодочки, листки плывут по осени.

А лёд растает – и рыбёшки к свету выплывают,

И дети ветру паруса корабликов вверяют…

И милый домик няни

с краю спит в саду старинном –

Навек внимал в нём Пушкин

русский дух

из уст Арины…

…В Михайловском

картиной мнится всё святою,

Природа дышит здесь века

роскошной простотою.

Здесь в годы ссылки жил Поэт,

звучала звонко лира,

Он родствен свету был,

свободе, вольнодумцам мира.

В Михайловском при входе

надпись нас встречает,

В старославянской вязи букв – ожившее былое,

Взор на потомков Пушкин будто устремляет,

Вещая: – Здравствуй, племя молодое!

В Пушкинских Горах

Эти Горы – пусть они не горы, а холмы, –

Окрылённо вдаль уносят души и умы,

Ибо на вершине, на Горах, в монастыре

Пушкин похоронен – в стужу, в жутком январе

Был поэт навек

в песке промёрзлом погребён, –

Но навек в сердцах народов Пушкин сохранён.

Путник! Ты идёшь к нему, хотя его уж нет.

Ты идёшь к вершине,

озаряет душу горний свет...

У святой могилы этой ни к чему гадать –

После смерти гения о чём она вещает.

Но поистине воспрянуть духом

можно здесь опять –

Всё, как светлый луч на зорьке, душу очищает.

Мчатся над могилой на Святых Горах года –

Всходят день сегодняшний и завтрашний сюда.

Лира Пушкина

Как бы в горах явленье,

Звучит она века –

Чиста на удивленье.

Как струи родника.

Как волн морских плесканье,

Возносит дух, светла,

К садам летит дыханьем

Весны, чтоб жизнь цвела.

Числа нет струнам лиры, –

Дано ей звуки лить

Призывно – вечно в мире

Свой край родной любить.

Волшебно чаровать ей

Удел счастливый дан –

Звучать до Закарпатья

От скал, где океан, –

Курилы и вулканы;

Века ей звуки слать

До Риги, где туманы,

Где Даугаве сверкать.

В народе Пушкин лиру

Свою обрёл давно,

Со славой отдал миру, –

Ей славить жизнь дано.

Её приемлют нежно

Дитя, старик седой –

И песнею безбрежной

Звучать ей над страной.

Великий Пушкин! Лира

Слезы прозрачней – есть

В звучанье высь эфира,

Народа дух и честь!

Перевёл Сергей Журавлёв

Вы можете авторизоваться с помощью социальных сетей: