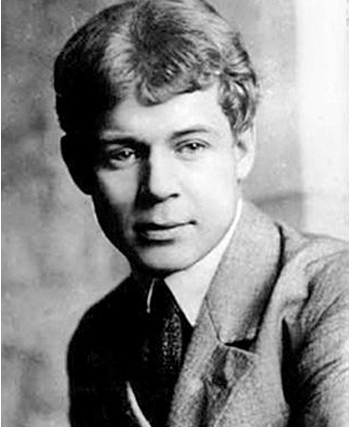

3 октября исполняется 130 лет со дня рождения великого русского советского поэта Сергея Александровича Есенина (1895 – 1925 гг.). По традиции в стране и на родине поэта в Рязани и селе Константиново проводятся Есенинские дни.

Несказанное, синее, нежное..

Тих мой край после бурь, после гроз,

И душа моя – поле безбредное –

Дышит запахом меда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,

Но того, что прошло, не кляну.

Словно тройка коней оголтелая

Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом. Накопытили.

И пропали под дьявольский свист.

А теперь вот в лесной обители

Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик, дальнее эхо ли, -

Все спокойно впивает грудь.

Стой, душа ! мы с тобой проехали

Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,

Что случилось, что стало в стране,

И простим, где нас горько обидели

По чужой и по нашей вине.

(1925 г.)

Есенин внутри каждого из нас. Томик его стихов, как и А.С. Пушкина, есть почти в каждом доме. Говоря о нашей стране, страницах памяти, истории и культуры, мы вспоминаем Сергея Александровича Есенина. Его поэзия многие десятилетия вдохновляет русских людей на любовь, дружбу, товарищество, ратные и трудовые свершения во благо Родины !

Россию знают в мире по ее литературе, в постижении языка ищут ключ к тайне русской души. «Без русского языка, вложенного в уста народа Господом Богом, созданного в тысячелетней истории, отчеканенного поэтическими гениями, - писал блокадник, прозаик, редактор журнала «Аврора» Глеб Горышин, - мы не стали бы Великой нацией !».

Есенин, как поэт революционного времени, из простой рязанской крестьянской семьи, с обостренным восприятием действительности, поиском философской истины в круговороте событий тех переломных и противоречивых лет, ставший российским интеллигентом, стремился видеть и чувствовать народ, страну, думать и говорить по - русски. Верить и переживать за судьбу Отечества. Поэтому его творчество вошло в жизнь общества и осталось навсегда со страной. Мы сверяем нашу речь и любовь к России во многом по Есенинскому камертону.

Октябрьскую революцию 1917 года Поэт встретил восторженно. Его поддержал Александр Блок. По традиции в Питере 20-40-х и 50-70-х годов ХХ века была сильнейшая писательская организация и С.А. Есенин посещал ее встречи, как член Всероссийского Союза писателей с декабря 1918 года. Был знаком с А.А. Ахматовой, Вс. А. Рождественским, Н.С. Гумилевым, Ф. Сологубом, Н.С. Тихоновым, В.М. Саяновым, В.Б. Шкловским, Н.А. Клюевым, К.И. Чуковским, К. Фединым, Вс. Ивановым, Л. М. Рейснер (Раскольниковой), А.М. Ремизовым, С.М. Городецким и многими другими литераторами. Имя С. Есенина было широко известно и очень уважаемо в писательской среде 20-х годов, в Москве, Петрограде и в других городах. С. Есенин был назван Великим русским национальным поэтом !

Погиб 28 декабря 1925 года, при до конца не выясненных обстоятельствах, в гостинице «Англетер» в Ленинграде. Похороны С.А. Есенина были оплачены за счет Советского государства и прошли с большими почестями на Ваганьковском кладбище в Москве.

В Петрограде – Ленинграде, сквозь Блокаду, пережитые «перестройку» и «реформы», за исключением «новодела» гостиницы «Англетер» (1987 – 1991 гг.), сохранены есенинские места: 1915 год – квартира С.М. Городецкого – Малая Посадская ул., д. 14, кв. 8; 1915 год – Литейный пр., д. 24 - дом Мурузи, квартира и литературный салон Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского; декабрь 1915 г. – март 1916 г. – квартира К.А. Расщепиной в доходном доме – набережная реки Фонтанки, д. 149, кв. 9; 1917-1918 гг. – доходный дом - Литейный д. 33; квартира П.В. Орешина – 7-я Советская ул. д. 40; январь 1922 г. – гостиница «Англетер», ул. Гоголя, д. 24; апрель 1924 г. - гостиница «Европейская», ул. Ласаля, д. 1; апрель – июль 1924 г. – квартира А.М. Захарова, Гагаринская ул., д. 1, кв. 12; 24 – 28 декабря 1925 г. – гостиница «Англетер», ул. Гоголя, д. 24.

Более 30 лет назад, ленинградский писатель Борис Алмазов, родившийся в суровом военном 1944 году после снятия Ленинградской блокады, член Союза журналистов и Союза писателей РФ, в журнале «Аврора» (№ 10, октябрь 1995 г.), к 100-летнему юбилею Поэта опубликовал искренние строки почитания и признания его таланта, которые предлагаем Вашему вниманию.

Информационная редакция ПАНИ

ПЛАЧЕТ И СМЕЕТСЯ !

Есенина пели и поют ! Пели в деревенских избах еще не раскулаченные сородичи поэта по «чуждому» партчиновничеству классу землепашцев. Пели в лагерях репрессированные, лишенные всего, цепко державшиеся за то, чего отнять было невозможно – за песню. Пели на воле – в грусти или в радости собравшиеся за столом родные, друзья, товарищи.

Поют есенинские стихи и сейчас, зачастую не зная, кто написал музыку и писал ли ее, если порой хватало всего-то трех аккордов гитары. Вот почему песенный Есенин одновременно существует в двух культурных пластах: с одной стороны, он – предтеча поэзии бардов, с другой – его творчество становится достоянием профессиональных народных хоров.

Где-то в 1962 году, по Всесоюзному радио прозвучала в исполнении хора им. Пятницкого песня Владимира Захарова на слова Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…». Эффект был поразительный. Впервые Есенина пел огромный хор. Поэт глубоко лирический, да еще как бы тайный, запретный, «с душком», вдруг вышел на государственный уровень, а именно так воспринимался в то время этот хор. Он считался едва ли не правительственным рупором, он задавал тон в отсчете, что народно, что не народно. Это было не просто свидетельством «оттепели», но и признанием Есенина национальным поэтом !

И произошло то, что должно было произойти раньше: стихи Есенина стали одним из символов России !

Мне хочется сказать о трех мастерах, воплотивших кристальную есенинскую поэзию на эстраде. Это композитор Григорий Пономаренко (народный артист СССР) и удивительные, неповторимые певцы Александра Стрельченко (народная артистка РСФСР) и Николай Сличенко (народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и Премии Правительства России).

Голос Стрельченко уникален, это женский альт – явление настолько исключительное, что в певческой среде оно еще более редкостно, чем мужские сопрано. Голос певицы завораживает самим своим тембром, а в песнях по Есенину звучит что-то такое надрывно – русское, выстраданное, что «Отговорила роща золотая» встает рядом с «Тонкой рябиной» - песней эталонной, которая может исчезнуть не раньше, чем исчезнет русский язык.

Ну и наконец, Николай Сличенко: « Ты жива еще моя старушка…» Какие скитания, какие лагеря и этапы нужно было пройти этой музыке. Чтобы подняться до уровня цыганского рыданья ! Сличенко сделал поразительную вещь ! Сколько певцов «очищали» Есенина от «цыганщины», и поэзия высыхала. Николай Сличенко поступил наоборот: он спел Есенина по-цыгански. И оказалось, что как раз в трагическом звучании, в накале страстей открывается громадный шекспировски раскаленный Есенин !

Когда – то давно это исполнение так меня поразило, что поначалу вызвало даже реакцию отторжения. Нельзя, казалось мне, удваивать и без того невыносимый трагизм есенинской лирики. Но я услышал запись голоса Есенина, его голос, его манеру чтения стихов и понял – можно ! Цыганский надрыв звучит в его словах, в его пронзительной русской душе и судьбе. Такой, что как ни раскалял глагол, он не плавится, а сияет ослепительно и страшно…

Вероятно, в созвучии трагизма народной поэзии и есенинской строки отгадка того, что он, один из немногих русских поэтов «Серебряного века», вошедших в песенную народную культуру России, сразу оказался от нее неотторжимым.

Есть и еще неотрывное качество есенинского стиха. Стих этот всегда останется современным – как «Вечерний звон», как «Среди долины ровныя», разницы-то ведь нету. Это авторская русская песня, попросту в большинстве своем мы забыли имена авторов: Томас Мур в переводе Ивана Козлова и Алексей Мерзляков.

Сергей Александрович Есенин, вставший с ними рядом, всегда будем узнаваем, понимаем, ибо сам стал трагическим лицом, героем русской жизни, которая вся есть и драма, и поэзия, и песня !

Борис Алмазов

Печатается по материалам журнала «Аврора» № 10, октябрь, 1995 год. Составитель: к.э.н., доцент, профессор ПАНИ Горбунов Г.Ф.

Вы можете авторизоваться с помощью социальных сетей: