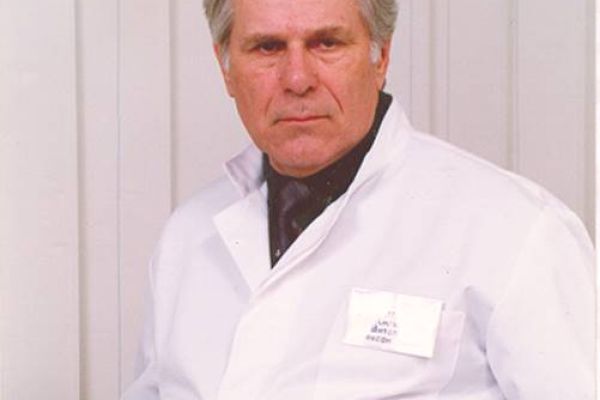

Академик В.А. Хилько Портрет худ. Николая Чукова

В 2025 году у действительного члена Петровской академии наук и искусств Виталия Александровича Хилько очередной юбилей. Ему исполняется 95 лет.

Виталий Александрович Хилько родился 15 июля 1930 года в Ленинграде, в клинике кафедры акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Его отец, военврач Александр Хилько учился в академии и этим было предопределено место появления на свет сына, а также судьба новорожденного – в будущем выдающегося советского и российского нейрохирурга, действительного члена АМН СССР и РАН, действительного члена ПАНИ, лауреата Государственной премии СССР, генерал-майора медицинской службы.

«Нет уз святее»

В 1932 году военврач Александр Хилько выпустился из Военно-медицинской академии, продолжилась служба в отдаленных гарнизонах в военных округах, затем – фронтовые госпитали. После окончания Великой Отечественной войны он заведовал санаторием под городом Льговом в Курской области. Сын Виталий учился в сельской школе. Об уровне образования, которое предоставлялось в разрушенной войной местности, говорить не приходится. И все-таки через два года Виталий Александрович Хилько поступил в Военно-медицинскую академию. И определяющую роль в этом событии сыграло фронтовое братство.

Друзей нам дарит Бог и судьба. Более прозаичные люди утверждают, что нам их предлагают обстоятельства, а если речь заходит о военных, то этими обстоятельствами распоряжается армейская служба. Любой человек, конечно же, ограничен кругом тех, чью дружбу он принимает. Однако армия соединяет людей в особое братство.

«Подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество!» - как пароль звучат эти слова Тараса Бульбы. И как отзыв: «Нет уз святее товарищества!»

После окончания 8 класса Виталий переехал в Москву, в семью фронтового товарища отца. Главная задача – подтянуться в учёбе. Требования к ученикам в московской школе были гораздо более строгими, да и знания там давались основательные. Дополнительные занятия с Виталием проводили учителя еще старой русской школы. Мальчик быстро наверстал упущенное и даже окончил школу с серебряной медалью. Это позволило ему поступить в академию с первой попытки.

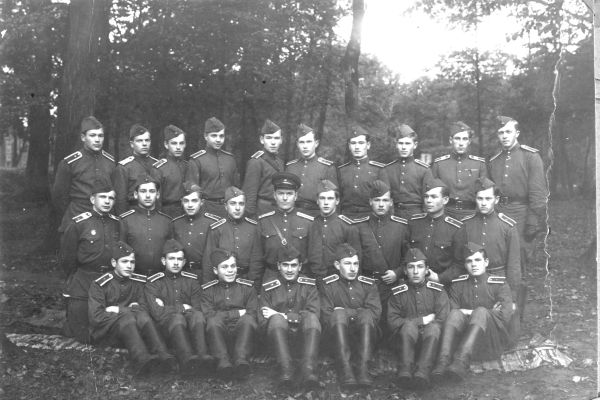

На курсе, куда был зачислен Виталий Александрович, учились не только вчерашние школьники, было немало фронтовиков. Самому старшему из слушателей исполнился 31 год, самому младшему – семнадцать. Вместе с рядовыми курсантами учились офицеры, до подполковника включительно. Складывалось новое братство – выпускники 1954 года. Сегодня их осталось всего несколько человек, но они себя и своих ушедших из жизни товарищей до сих пор называют именно так.

Закаленные невзгодами фронтовики и юноши, тщательно отобранные из лучших выпускников школ, начали вместе учиться. Разница в возрасте и жизненном опыте, уровне знаний и семейном положении, конечно же, сказывались на взаимоотношениях, однако слушатели помогали друг другу служить, учиться, жить.

Знакомство со многими сверстниками-однокурсниками переросло в дружбу на всю жизнью. Годы учебы не были омрачены меркантильностью и прагматизмом, отличались юношеской искренностью. К тому же в первые послевоенные годы, когда казалось, что все лучшее впереди, постепенно уходила горечь военных утрат.

С первых дней знакомства Игорь Воронцов скрашивал жизнь однокурсникам своими стихами и песнями, импровизациями на пианино в слушательской столовой. С 11 лет он вместе с мамой дежурил в отряде во время бомбежек, участвовал в культурной жизни блокадного города – выступал на радио и участвовал в концертах в госпиталях. Был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Мог быть знаменитым артистом, но после преждевременной смерти мамы – эту трагедию он остро переживал всю жизнь – решил стать врачом. Успевал хорошо учиться и помогать товарищам, участвовал в художественной самодеятельности курса и привлекал к ней всех своих товарищей, даже подходящих разве что на роль статистов на сцене.

Борис Осетров. Он стал не только лучшим другом. В его доме Виталий Александрович познакомился с девочкой Галей, которая стала для него верной супругой.

Находилось время и для шуток. С первых лет обучения в академии проявил себя яркой личностью Виктор Лемус – отлично учился, увлекался многими видами искусства, писал стихи, его неистощимое остроумие никогда не вызывало обид со стороны однокурсников, был хорошим спортсменом, выполнил нормативы 1 разряда по лыжам. Особой страстью были шахматы – во время учебы в академии стал кандидатом в мастера спорта. Однажды во время игры с Виталием Хилько, который играл намного слабее, случайно допустил грубую ошибку и проиграл. Виктор хотел сразу получить реванш, но Виталий отказался вновь сражаться. Он находил причину отказаться от игры и в дальнейшем, так как знал, что обязательно проиграет. При этом обязательно добавлял: «Ты хочешь, чтобы я тебе поддался?», «Со слабаками не играю». Это являлось поводом для шутки над мастером шахмат. Через несколько десятилетий Виталий Александрович во время отдыха в санатории всё-таки «сдался».

Не всё, к сожалению, во время учёбы было ясным и безоблачным. Началась борьба с генетикой и гонения на многих учёных, в том числе и работающих в академии. После Объединённой сессии АН и АМН СССР (июль 1950) Л.А. Орбели был освобождён от руководства Военно-медицинской академии. Однако на лекциях приходилось слышать мнения преподавателей, идущее вразрез с официальными. Это побуждало пытливые умы, разобраться в проблеме. Особой пытливостью отличался Валерий Чаленко. Он вырос в высшей степени интеллигентной семье, в которой интересовались литературой, музыкой, театром. Это передалось и Валерию, а тот, в свою очередь, приобщил друзей к походам в театры и в филармонию. Чаленко становился инициатором откровенных споров в комнатах общежития, которые в те годы могли завершиться для их участников трагично. Но это были откровенные дискуссии друзей, пытающихся отыскать истину.

Братство выпуска 1954 года… При получении дипломов на плацу их было 214 человек. Но это братство не ограничивалось молодыми врачами. В одном из старейших медицинских учреждений России во время их учебы преподавали 19 академиков и 6 член-корреспондентов Академии медицинских наук СССР. Молодые врачи учились у Л.А. Орбели, В.Н. Тонкова, В.П. Курковского, Г.Г. Хлопина, В.Н. Шевкуненко, Е.А. Дыскина, В.И. Воячека, П.П. Гончарова, А.С. Георгиевского, Н.Г. Иванова, Г.Е. Владимирова, Б.Д. Ивановского, А.Н. Максименкова, В.М. Аристовского, С.И. Банайтиса, А.Н. Беркутова, В.А. Долинина, А.С. Маслова, А.И. Кузнецова, С.С. Гирголава, В.Н. Шамова, Н.С. Молчанова, Н.Н. Савицкого, С.Т. Павлова, Е.Н. Павловского, П.А. Куприянова, К.М. Фигурнова… Что ни имя, то легенда отечественной медицины. А рядом с ними курсовые офицеры, заведующие кафедрами, преподаватели… Всё они тоже были в братстве военных медиков.

214 человек с академического плаца шагнули в военную медицину и заступили на стражу здоровья военнослужащих. Они спасли жизни десятков тысяч больных и раненых, участвовали в подготовке сотен врачей, делали научные открытия. По далеко неполным данным из выпускников 1954 года 30 стали профессорами, 70 – доцентами, 50 человек защитили докторские и более 100 – кандидатские диссертации, пятеро стали лауреатами Государственных премий. Генералами от медицины стали П.П. Балабуха, В.П. Бяков, В.Г. Владимиров, С.Б. Гатагов, Н.Н. Ураков, В.А. Хилько.

Успехи каждого зависят от его способностей, знаний, настойчивости, воли. Но часто требуется поддержка, в том числе товарищей. Только один пример. Виктор Лемус, являясь уже заместителем начальника кафедры паталогической анатомии, прекрасно справлялся со служебными обязанностями и находил время для общественной работы –руководил внештатным факультетом академии по культуре. Однажды у Виктора Борисовича случился личный конфликт с одним из руководителей академии. Вопрос встал о серьезном наказании, но уже как за упущении по службе. Свое мнение о происходящем высказал Виталий Александрович Хилько: он единственный заступился за своего товарища и фактами отверг обвинения В.Б. Лемуса в халатности. Приведенных аргументов было достаточно, чтобы избежать несправедливости.

Корифей нейрохирургии

Нейрохирургом Виталий Александрович Хилько стал не сразу. В годы учебы он интересовался хирургией, а также занимался в научно кружке при кафедре военно-полевой хирургии под руководством профессоров С.И. Банайтиса и А.Н. Беркутова.

После окончания академии в 1954 г., В.А. Хилько служил в Группе советских войск в Германии войсковым врачом, но особое внимание уделял вопросам хирургии, даже прошел подготовку в интернатуре Главного госпиталя ГСВГ. С января 1959 г. В.А. Хилько обучается в клинической ординатуре кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии, после окончания учебы его оставляют в клинике при кафедре. Он последовательно занимает должности старшего ординатора, младшего преподавателя, преподавателя, заместителя начальника кафедры.

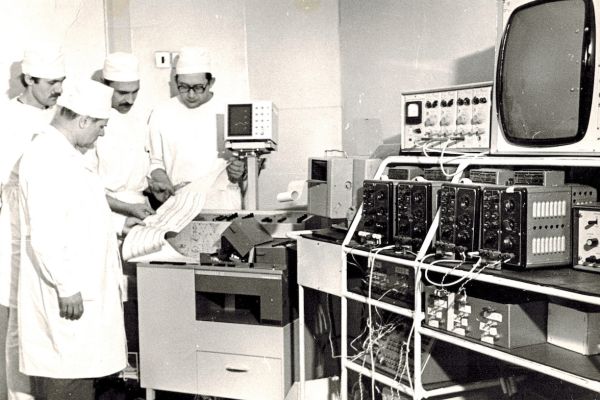

Учителем Виталия Александровича был выдающийся нейрохирург Герой Социалистического Труда, генерал-майор медицинской службы профессор Б.А. Самотокин, который руководил кафедрой нейрохирургии в течение 25 лет. Борис Александрович заметил талантливого хирурга и предложил ему специализироваться в нейрохирургии, привлек к решению проблем сосудистой нейрохирургии, только зарождавшейся в стране. В 1959 году молодой учёный первым в клинике внедрил пункционную, а затем и селективную церебральную ангиографию. В том же году он впервые произвел мышечную эмболизацию каротидно-кавернозного соустья по методике Б. Брукса, которую впоследствии усовершенствовал. В шестидесятые годы разработал и внедрил десятки новых методов лечения, открыв целые направления внутрисосудистой нейрохирургии. В 1964 г. Виталий Александрович защитил кандидатскую «Об аневризмах мозговых сосудов», а в 1970 г. – докторскую диссертацию «Интра- и экстракраниальные аневризмы», в 1975 г. получил звание профессора.

Особое место в научных трудах В.А. Хилько заняли изучение клиники, разработка методов диагностики и хирургического лечения различных аневризм и артериовенозных шунтов головного мозга, а также ишемической болезни головного мозга. Активно занимаясь исследованиями по этой проблеме на протяжении 45 лет, В.А. Хилько опубликовал более 120 научных работ, среди которых две монографии: «Аневризмы и артериосинусные соустья» (1973) в соавторстве с Б.А. Самотокиным, удостоена премии имени Н.Н. Бурденко, и «Внутрисосудистая нейрохирургия» (1982) в соавторстве с профессором Ю.Н. Зубковым, переведена и переиздана в Корее (1982) и Японии (1989).

В.А. Хилько усовершенствовал технику внутричерепных оперативных вмешательств на аневризмах, одним из первых в нашей стране внедрил микрохирургическую технику операций на артериальных аневризмах и артерио-венозных мальформациях с использованием операционного микроскопа.

Особенно большой вклад В.А. Хилько внес в разработку внутрисосудистых методов хирургии аневризм и артериовенозных соустий. В.А. Хилько разработал и внедрил в практику усовершенствованную технику применения баллона-катетера Ф.А. Сербиненко и разработал метод искусственного тромбирования артериальных аневризм с помощью замедления кровотока в соответствующем сегменте сосуда, введения прокоагулянтов и подавления фибринолитической активности крови έ-аминокапроновой кислотой, разработал оригинальный метод стереотаксического тромбирования артериальных аневризм с помощью электролиза.

За разработку и внедрение в клиническую практику методов хирургического лечения аневризм сосудов головного мозга В.А. Хилько в составе коллектива авторов в 1985 г. присуждена Государственная премия СССР.

По инициативе В.А. Хилько в середине 80-х годов в Ленинграде начал интенсивно развиваться новый метод диагностики – транскраниальная допплерография – для изучения различных параметров мозгового кровообращения, в том числе и реактивности сосудов мозга.

Научные интересы В.А. Хилько не ограничивались проблемами практической нейрохирургии и распространялись в смежные с ней области знаний – патологическую физиологию, иммунологию, патоморфологию нервной системы. Разносторонние знания и нестандартное мышление позволили ему более полно, зачастую с неожиданной стороны, освещать изучаемую проблему и получать уникальные результаты, используя нетрадиционные в нейрохирургии методы исследования.

Значительный вклад В.А. Хилько внес в область нейроонкологии. Этой проблеме посвящено более 85 его научных работ. В.А. Хилько усовершенствовал и внедрил в практическую нейрохирургию микрохирургический доступ к хиазмально-селлярной области субфронтальным подходом через трефинационное отверстие. Разработал новую классификацию опухолей хиазмально-селлярной области, аденом гипофиза с учетом морфологии, топографии образований и возникающих гормональных нарушений. Полученные результаты опубликованы в монографии «Опухоли гипофиза и хиазмально-селлярной области» (1985) в соавторстве с Б.А. Самотокиным.

В.А. Хилько оставил заметный след в военно-полевой нейрохирургии. Под его руководством и при активном участии проводилась большая работа по совершенствованию хирургического лечения больных с черепно-мозговой травмой и раненых с огнестрельными ранениями и взрывными поражениями черепа и головного мозга, позвоночника и спинного мозга, периферических нервов. С целью повышения радикальности хирургической обработки ран черепа и головного мозга предложены методы определения жизнеспособности нервной ткани и контроля полноценности хирургической обработки раневого канала. Результаты исследования были внедрены при оказании помощи раненым в период боевых действий в Афганистане. Этому направлению посвящено более 70 научных работ.

Профессором В.А. Хилько и его учениками проводилось изучение функционирования системы мозгового кровообращения в патологических условиях и, в частности, при тяжелой черепно-мозговой травме. Обнаружены закономерности изменения локального мозгового кровотока в различных участках перифокальной зоны, а также показателей реактивности церебральных сосудов, которые используются в клинической практике. В области нейрохирургической патофизиологии В.А Хилько опубликовано более 70 научных работ, в том числе монография.

С 1982 по 1992 гг. В.А. Хилько возглавлял кафедру нейрохирургии Военно-медицинской академии и нейрохирургическую службу Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации. С 1985 г. – генерал-майор медицинской службы. В июле 1992 г. уволен в запас, но продолжил работать на кафедре в должности профессора. В 1994 г. назначен руководителем созданного им Санкт-Петербургского научно-практического центра при Городской многопрофильной больнице № 2, одного из ведущих нейрохирургических учреждений Санкт-Петербурга, на базе которого проводятся сложнейшие операции на головном и спинном мозге.

Виталий Александрович принимал активное участие в работе кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии, участвовал в работе Ассоциации нейрохирургов России, являлся членом редколлегии журналов «Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко» и «Вестник хирургии им. И.И. Грекова». Он представлял отечественную нейрохирургию на международных нейрохирургических конгрессах, симпозиумах и конференциях в США, Дании, Франции, Испании, Польше, Индии, Болгарии.

Под руководством В.А. Хилько выполнено 24 кандидатских и 12 докторских диссертаций. Он является автором 387 печатных трудов (в том числе 7 монографий, 12 учебных руководств), 10 изобретений, 40 рационализаторских предложений.

В.А. Хилько является почетным доктором Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В декабре 1988 г. он избран членом-корреспондентом, в 1999 г. – академиком РАМН.

Его клиническая и научно-педагогическая деятельность получила высокую оценку. В.А. Хилько награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2003) и многими отечественными и иностранными медалями.

О самом главном в жизни

В уходящем году Виталий Александрович Хилько принял очень важное для себя решение –вступил в ряды Коммунистической партии Российской Федерации. После получения партийного билета он ответил на несколько вопросов.

- Почему вы приняли решение о вступлении в ряды КПРФ?

- Речь идет не о вступлении, а скорее о восстановлении членства в компартии. В КПСС я вступил в 1952 году, до роспуска её в 1991 году состоял в партии 39 лет. После 1991 года я не состоял ни в какой политической партии, поскольку это запрещено военнослужащим. После увольнения в запас и ухода в отставку я продолжал трудиться в медицине, работал с полной самоотдачей. Когда окончательно отстраняешься от работы и появляется свободное время, невольно начинаешь размышлять о прожитых годах, вспоминаешь о достижениях, упущенных возможностях. Анализ этот гораздо шире круга вопросов, которые занимали меня во время интенсивной трудовой деятельности. Я размышлял об истории и будущем страны, о своей семье – родителях, детях, внуках, о друзьях, большинство из которых я пережил, о коллегах и будущем медицины, о науке и её перспективах.

Суммирующий результат этих размышлений оказался удивительным для меня самого. Оказывается, одним из самых важных дел – это касается не только меня, но и всех думающих и честных людей – являлось строительство социализма и защита социализма.

В прежние годы это объявлялось громогласно, пожалуй, излишне назойливо и у многих вызывало отторжение от надоедливых лозунгов. К тому же эти лозунги, как оказалось, служили для прикрытия корысти и карьеризма партийных чиновников. Сегодня официальные лица связаны обязательствами перед другими партиями и о социализме предпочитают не вспоминать.

Совсем недавно даже школьник знал, что нормальное развитие государства требует материального и духовного развития общества при сохранении общенародной собственности на средства производства. Это обеспечивает справедливое распределение имеющегося богатства по принципу «От каждого – по способности, каждому – по труду». При этом абсолютно всем – детям, учащимся, инвалидам, престарелым, иждивенцам – гарантирован был прожиточный минимум, который постоянно рос. Такая система обеспечивала надежную защиту государства от внешних и внутренних врагов. Так понимался социализм во времена моей молодости, зрелости.

Сегодня развитие техники и технологий, особенно информационных, достижения фундаментальной науки, труд рабочих и служащих в промышленности и сельском хозяйстве расширяют и совершенствуют материально-техническую базу и создают богатства, используемые людьми, во всевозрастающем объеме. Результаты труда, произведенная продукция по-прежнему являются материальной основой существования всего человечества.

И это нужно понимать в буквальном смысле: результаты деятельности людей принадлежат всему человечеству. Природные ресурсы Земли – достояние человечества. Технологии, созданные людьми, тоже достояние всего человечества. Какое бы уникальное изобретение или открытие ни создал гений, оно тоже является достоянием человечества. Достижение гения сделано на основе предыдущего опыта человечества, оно обобщает достижения в той или иной сфере знаний, продолжает и развивает их. Гений имеет право на имя, на память о своём научном подвиге, на материальное вознаграждение: «каждому – по труду».

Но существует главный нерешенный вопрос: как справедливо распределить природные ресурсы планеты и результаты коллективной деятельности людей? Распределять их должны представители народа, прежде всего из числа трудящихся – рабочих и служащих, деятелей науки, образования, медицины, искусства, работники социальной сферы. При этом должен осуществляться народный контроль за процессом производства, хранения и распределения общественного достояния. При этих условиях существует справедливый уклад жизни, который традиционно называется социалистическим или коммунистическим.

Если общенародная собственность украдена у народа и служит интересам олигархов и людей, их обслуживающих, то этот криминальный общественный строй никак нельзя называть справедливым. Его даже нельзя назвать легальным, поскольку законы, написанные в угоду уголовникам, являются воплощением беззакония.

Все эти рассуждения побудили меня вернуться в ряды коммунистической партии, именно поэтому я обратился с просьбой принять меня в ряды КПРФ. В этой партии собрались люди, которые видят объективные перспективы общественного развития, борются за справедливый уклад жизни в России.

- Как Вы оцениваете сферу оказания медицинской помощи на современном этапе?

- Всеобщая диспансеризация населения, индивидуальный подход к пациентам, профилактика и оперативная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. Это, пожалуй, главные направления практической медицине.

Настоящее и будущее медицины нужно рассматривать в связи с общими тенденциями развития науки, образования и высоких технологий в стране и мире. Укрупнение медучреждений в нашей стране сопровождалось ликвидацией фельдшерских пунктов и поликлиник. Это снизило доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей отдаленных и малонаселенных пунктов. Но появилась возможность построить современные медучреждения. В сочетании с санитарной авиацией, передвижными медицинскими комплексами, современными средствами связи доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, как сообщает Минздрав, увеличивается. Не знаю, насколько эти утверждения соответствуют действительному положению дел.

Новые лекарственные средства и медицинские технологии, телемедицина и дистанционные консультации, появление роботизированных хирургических комплексов – трудно загадывать, какие перспективы нас ждут. Но перспективы есть.

Усложняется медицинская техника, в том числе носимая и индивидуальная, меняется качество жизни людей, существует необходимость получения каждым человеком знаний о здоровом образе жизни, приобретение навыков само и взаимопомощи. Это может потребовать введения всеобщего обязательного начального медицинского образования. Вместе с тем требуется большое количество разнообразных специалистов-медиков, а это повлечет за собой развитие системы высшего медицинского образования, практической медицины и фундаментальной науки.

Сбережение людей через здоровый образ жизни, предупреждение заболеваемости и медицинские технологии остается одним из главных направлений укрепления и развития человеческого потенциала. Старая истина утверждает, что «в здоровом теле здоровый дух». Только здоровый телом и душой человек, всесторонне образованный и понимающий законы развития природы и общества, поймет, что в единстве с такими же людьми он сумеет построить справедливое общество и защитить его. И опять-таки мы приходим к необходимости строить общество, которое называется социалистическим.

Я полагаю, что люди должны вернуться к пониманию простой истины: главная цель всех и каждого – строительство общества равных возможностей, основанного на дружбе, взаимопонимании, сотрудничестве.

На снимках:

Портрет Академика Виталия Александровича Хилько. Художник Николай Чуков

Фото из архива В.А. Хилько

Сергей Порохов,

действительный член ПАНИ

Вы можете авторизоваться с помощью социальных сетей: