Факты биографии и творчество Георгия Франциска Скорины в последние годы привлекают к себе всё больше внимание. В Белоруссии Скорина известен как великий белорусский просветитель. Но, полагаю, это просветитель общерусского масштаба. Ибо во времена его жизни жители Полоцка, где он родился около 1490 года, и близлежащих земель считали себя русами, русинами. А полное название страны, в которые входили эти земли, известно как Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское (Жемойтское). Государственным языком там был русский язык того времени. Не хочу обидеть жителей братской страны, но белорусского народа в то время не существовало.

В хрониках университета города Падуя на северо-востоке Апеннинского полуострова, куда Скорина прибыл для защиты докторской степени, имеется запись от 1512 года: «…прибыл некий весьма учёный бедный молодой человек, доктор искусств… Молодой человек и вышеупомянутый доктор носит имя господина Франциска, сына покойного Луки Скорины из Полоцка, русин…». Позднее Скорина побывал и в Великом княжестве Московском.

Униатский архимандрит Атаназий Селява в середине 17 века, обращаясь к православным, утверждал: «Перед унией (Брестской церковной унией 1596 года – прим. А. Антонова) был Скорина, еретик-гусит, который для вас печатал в Праге книги по-руски». Что характерно, один из наиболее известных трудов Георгия Скорины называется «Библия руска». То есть, не белорусская, не великорусская, а именно русская.

Длительное время исследованием жизни и творчества Георгия Скорины занимается член-корреспондент ПАНИ Юрий Васильевич Иванов (Молдова). Конечно, его работы и материалы, на которых они основаны, нуждаются в дальнейшем изучении. Но они, на мой взгляд, представляют интерес для исторической науки и славяноведения. Весьма серьёзно к работам Ю.В. Иванова относился известный белорусский славист, д.ф.н., профессор И.А. Чарота, выступавший содокладчиком совместно с Ивановым на научных мероприятиях.

Сам же факт учёбы и деятельности Георгия Скорины в восточнославянских странах – Великом княжестве Литовском, Русском и Жемайтском, в Польше, Чехии, Московском государстве и, по утверждению Ю.В. Иванова, в Молдавском княжестве подтверждает близкое родство этих территорий в те годы.

Отмечу, что Молдавское княжество создавалось потомками древнеславянских племён угличей (уличей) и тиверцев (твердичей). Государственным языком Княжества также был русский язык средневековья. Молдавский господарь Стефан Великий, считаю, был русский правитель. И не случайно его дочь Елена Волошанка стала женой Ивана Молодого - сына московского князя Ивана III. Да и прибытие Скорины в Падуанский университет, возможно, носило не случайный характер. Ведь Падуя, расположенная вблизи Венеции, находится в местах расселения древнеславянских племён венетов, основавших град Венеция задолго до Р.Х.

Поэтому, знакомясь с жизнью и деятельностью русского просветителя Георгия Франциска Скорины, полагаю, мы сможем более полно познавать русскую историю, взаимосвязь русских земель, достижения наших предков, там много давших для развития всего человечества. Этому надеюсь, будут способствовать работы Ю.В. Иванова, о которых он рассказывает в предлагаемом ниже интервью, опубликованном молдавским информагентством Noi.md в марте 2025 года.

Андрей Антонов,

Первый вице-президент ПАНИ,

секретарь Союза писателей России,

заместитель председателя

правления ВСД «Русский Лад»

Восточнославянский первопечатник Георгий Франциск Скорина был многогранной и очень талантливой личностью с энциклопедическими знаниями. Родился он в конце XV века на территории нынешней Беларуси, но около 20 лет прожил в Молдове, где и был похоронен. Большинство современных исследователей биографии Скорины считают, что он умер в Праге где-то в 1550-м или 1551 году. Но уникальные документы, сохранившиеся и передаваемые по наследству в семье Ивановых, принадлежащих к древнему роду великих толковинов, позволили опровергнуть устоявшееся мнение.

О том, какие документы, свидетельствующие о жизни просветителя Скорины в Молдове, дошли до наших времён, чем он занимался, с кем из знатных личностей общался, какой след оставил о себе, где похоронен: на эти и ряд других вопросов порталу Noi.md отвечает автор исследования о великом белорусском просветителе и первопечатнике, один из потомков восточнославянского племени тиверцев-толковинов, председатель Рышканского районного филиала «Элегия» Союза писателей Молдовы им. А.С. Пушкина, председатель Молдавско-белорусской литературной секции, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Юрий Иванов.

Уникальные архивные документы

– Юрий, Вы – автор исследования о великом белорусском просветителе и первопечатнике Георгие Франциске Скорине, личности очень интересной, имевшей отношение и к Молдавии. Вы считаете себя одним из потомков восточнославянского племени тиверцев-толковинов. Не раз в своих публичных выступлениях Вы упоминали о семейной реликвии – копиях и оригиналах толковинских летописей, переданных Вам дедушкой по наследству? Кем был Ваш дед, чем занимались Ваши предки, как удалось через столько столетий пронести и сохранить эти уникальные архивные документы?

– Впервые об архиве я узнал от своего дедушки Василия Константиновича Иванова (1906-1980), жителя села Нагоряны, входившего в состав посёлка городского типа Рышканы Рышканского района Молдавской ССР. Он в различных жизненных ситуациях рассказывал мне о том, от кого мы ведём свой род, как складывались судьбы предков и многое другое.

Он был участником Великой Отечественной войны, с апреля 1944-го по май 1945 года, пережил времена румынской оккупации, родился здесь же в дореволюционный период, где и закончил четыре класса местной церковно-приходской школы. В родном селе он пользовался огромным авторитетом, так как принадлежал к древнему роду великих толковинов – средневековых правителей восточнославянских племён Карпато-Днестровской чаши.

Речь идёт, в первую очередь, о летописных уличах и тиверцах; именно последних, Нестор Летописец (конец XI - начало XII вв.) – автор первоначального древнерусского летописного свода «Повесть временных лет», в главе под 907 годом, именует загадочным словом – толковины. Повзрослев, я сам занялся разбором архива и обнаружил много ранее неизвестной, не введённой в научный оборот информации о событиях в истории не только родного края, но и всего Пруто-Днестровского междуречья, Нижнего Подунавья, Карпато-Днестровской чаши и Западного Причерноморья. Где в разное время жили восточнославянские племена тиверцы и уличи, белые хорваты и бродники, ходили в походы киевские князья, соприкасались своими окраинами – Византия, Болгарское царство, Венгерское королевство, Османская, Священная Римская и Российская империи.

На языке толковинов.

– Ваши предки пользовались редчайшей формой письменности, называемой Вами «толковинским старым и новым письмом». Что это за письменность? Разбираться в ней Вас научил дедушка, сложно ли было освоить эту письменность? Вы уже тогда проявляли интерес к этому?

– Практически все тексты – основа традиции, написаны от лица племенных толковинских вождей – великих толковинов, потомком коих являлся и мой дедушка, с использованием толковинской хронологии, толковинской азбуки и мифологии… Так называемое «новое толковинское письмо» (терминология моего дедушки) схоже со старославянской кириллицей, введённой в обиход и церковную жизнь в IX веке восточнославянскими (моравскими) просветителями Кириллом и Мефодием, но со своими отличиями и другой историей происхождения. «Старое толковинское письмо» – это гораздо более древнее пиктографическое слоговое письмо, аналоги которого можно обнаружить в Тэртэрийских глиняных табличках VI-IV тысячелетий до нашей эры, найденных в 1961 году на территории Румынии, примерно в 30 км от города Алба-Юлия, близ села Тэртэрия в жудеце Алба.

Толковинский или старорусинский язык входит в группу восточнославянских языков, ибо сформировался на базе проживавших в этих местах восточнославянских племён – уличей и тиверцев, и их последующих потомков – русинов Молдавии. Длительное, обособленное от остального восточнославянского массива, развитие этих племён придало толковинскому языку особые лексические и грамматические формы. Читать и понимать толковинские тексты я начал учиться раньше, чем пошёл в первый класс местной школы…

После смерти дедушки мне помогал осваивать документы мой отец – Василий Васильевич Иванов (1937-2020), который преподавал историю, русский язык и литературу в местной восьмилетней школе. Однако занимаемые им после руководящие должности в местных партийных органах, не позволили ему в советский период открыто пропагандировать толковинское наследие, эту миссию он перепоручил мне.

В архиве есть несколько сотен листов и фрагментов текстов дошедшего до настоящего времени Русинско-тиверского летописного свода великих толковинов; это даёт новые возможности в изучении истории нашего родного края. Я обработал часть рукописей, принадлежавших великим толковинам Молдавской Земли и приступил к их публикации. В уже опубликованных текстах изложены ранее не известные сведения об истории не только славян Карпато-Днестровского региона, но и других славянских территорий: Балкан, Киевского, Полоцкого, Черниговского и других княжеств, славян Западной Европы и Балтийского побережья.

– В старинных текстах толковинских рукописей полное имя восточнославянского первопечатника XVI века и переводчика Библии Георгия Франциска Скорины фигурирует – как Юрга Лука Франческо Скорына Палацькый. О чём говорит это длинное имя просветителя?

– Как известно нам из других источников, восточнославянский первопечатник и просветитель Георгий Франциск Скорина родился в конце XV века в древнерусском городе Полоцке (в толковинских текстах – Палацьке), который тогда находился в составе Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, в семье знатного горожанина Луки Скорины. Георгий – это православное имя, данное при крещении младенца. А вот Франциск – это вторичное католическое имя, которое он приобрёл в процессе своей деятельности в западноевропейских католических странах.

Юрга – это толковинский, молдавский, русинский аналог Георгия. А таким длинным именем его начали именовать после переселения в 1550-ом году в Пруто-Днестровскую Молдавию в Великие Расконы на Горе – нынешние Рышканы на севере Республики Молдова.

Развенчание «скориноведовского» мифа

– Предполагается, что Скорина прожил в Молдавии около 20 лет. В одной из своих статей Вы написали, что Молдавия стала надёжным убежищем в трудные дни жизни Скорины и второй родиной до конца дней. Что это за трудные дни, и есть ли какие-то документы в вашем архиве, свидетельствующие об этих периодах?

– Да, этот драматический момент из жизни великого просветителя довольно неплохо освещён в его толковинской биографии, я не раз писал и говорил об этом. Дошедшие до нас документы позволяют лучше понять события и причины, приведшие к спешному переезду Скорины из Праги в Молдавию… Именно в 1517 году, когда в чешской Праге Скорина издавал «Библию руску», монах-августинец из саксонского города Виттенберга Мартин Лютер обнародовал свои 95 тезисов, в которых изложил критику католического богословия, и которые стали исходным пунктом Реформации, да и последующих религиозных войн в Европе.

В 1519 году на трон Священной Римской империи восходит Карл V (1500-1558 гг.), представитель династии Габсбургов, возглавивший Контрреформацию и начавший эти войны. А в 1526-м королём Венгрии и Богемии станет его младший брат Фердинанд I (1503-1564 гг.), предпринявший попытку рекатолизации земель Чешской короны и жестоко подавивший в 1547 году сословное восстание в Праге. Свободы и религиозная веротерпимость закончились… Большинство современных исследователей биографии восточнославянского первопечатника Георгия Франциска Скорины считают, что его размеренная и устоявшаяся жизнь прервалась в Праге где-то в 1550-м или 1551 году.

Уважаемый горожанин, пользовавшийся доверием и покровительством высоких лиц, даже, как утверждают некоторые источники – личный садовник короля Фердинанда, дожив до почтенного возраста, тихо и мирно покинул этот суетный мир. Его сын Симеон Рус, прибывший в Прагу в 1552 году за наследством отца – успешно пошёл по стопам родителя: лечил известного католического священника Иржи Цетла Нетолицкого, стал садовником, помощником и личным поручителем пана Адама II из Гарца – сына канцлера короля Богемии…

Но всю эту картину, исполненную в мягких пастельных тонах, застрявшую в воображении современных «скориноведов» в качестве основного «скориноведовского» мифа, способны «омрачить» русинско-тиверские тексты, которые воссоздают нам густыми мазками иной сюжет, приключившийся с «великим и мудрым» мастером Юргой Франциском Скориной Полоцким в далеком 1550 году.

Вот что говорит толковинская летопись «Ходы Великого Юрги Полоцкого по Великой Земле Трояна» (в переводе на современный русский язык): «И прибыл в Великие Расконы на Горе к великому толковину Твердобою из Великой Праги Чешской, да через Великую Землю Сиретскую и Великую Сучаву, наш великий и мудрый мастер Юрга Франциск Скорина Полоцкий, который очень спешно бросил свой дом и своё имущество, ибо хотели его уничтожить за Нашу Веру Первую и Праведную в нашего Великого Господа Иисуса Христа, да (в) его Великую Матерь Пресвятую Богородицу, да (в) нашего Великого Первозванного Андрея Иерусалимского, да за печатание многих добрых книг на языке нашем русском, те проклятые латиняне, да псы папы римского и царя чешского, обманутого и ослеплённого. И насилу убежал от их злобы чёрной и ненависти наш Юрга Полоцкий, ибо объявили его враги, что пропал и сгинул великий мастер, а кто будет выдавать (себя) за него, тот будет (объявлен) великим злодеем, который обманывает других людей, и (за это) будет обвинён и осужден, и за великий обман сгинет в яме». Как видим, вовсе было всё не благостно, а гораздо суровей и трагичней. Далее по тексту: «И очень спешно, и в тёмной ночи покинул свой дом и нажитое добро (имущество) в Великой Праге Чешской наш великий мастер Юрга Франциск Лука Скорина Полоцкий, и пустился в бега в Великую Землю Молдавскую к великому господарю Илье Петровичу Стефа́новичу. Да недолго там задержался, ибо не было той радости (того приёма и уважения), что когда-то (он) имел от великой царицы молдавской Елены Сербиянки. И (поэтому) быстро ушёл наш великий мастер Юрга Франциск Лука Скорина Полоцкий к великому толковину Твердобою в Великую Троянову Землю в Великие Расконы на Горе, где его с любовью приняли великие толковины и все добрые люди нашей земли…».

Поэтому бегство Георгия Луки Скорины – православного русина из Полоцка, издателя и просветителя – в единоверные православные молдавские земли; вначале в Сучаву к Елене Сербиянке (1490-1553), вдове господаря Петра Рареша (1487-1546), а затем в Пруто-Днестровскую Молдавию в Великие Расконы на Горе, к великому толковину Твердобою (середина XVI века), вполне закономерно и предрешено самой логикой развития тогдашних европейских событий…

https://noi.md/uploads/newsthumbs/760_500/2025_03_10/802257.jpg?434" />

Под покровительством самого Штефана Великого

– С кем из великих людей прошлого Георгий Франциск Скорина поддерживал тесные связи в Молдавии?.. Скорина занимался у нас в Молдавии и просветительской, и издательской деятельностью? Что он издавал, каким образом это распространялось среди населения?

– Для начала надо отметить, что согласно толковинским летописям, Георгий Франциск Скорина до своего окончательного поселения в 1550 году, неоднократно бывал в Молдавской Земле и ранее… Впервые это произошло в 1502 или 1503 годах, во время длительного путешествия в Западную Европу вместе с отцом Лукой Ивановичем Скориной. На обратной дороге оба Скорины посетили столицу Молдавского княжества – Сучаву, где были удостоены приёма у самого господаря Стефана Богдановича III (1429-1504), Штефана чел Маре современной молдавской историографии, покровителя и давнего друга Луки Ивановича.

По просьбе отца Стефан Великий взял под покровительство и его юного сына, приняв серьёзное участие в его дальнейшей судьбе. В 1520 году Георгий Франциск Скорина, как уже известный мастер-печатник, приехал из Праги в столицу молдавского княжества Сучаву по приглашению её коменданта (портаря) Луки Арборе (1486-1523), регента при молодом молдавском господаре Стефане IV.

По его просьбе Скорина напечатал Святое Писание и житие апостола Андрея, а также жития некоторых православных святых. В начале лета 1520 года Скорина из Сучавы переехал в Великие Расконы на Горе, где по просьбе великого толковина Твердохлеба (первая половина XVI века) напечатал «Деяния Апостола Андрея».

В 1542 году Скорина приезжает в Сучаву из Праги по приглашению Елены Сербиянки, супруги господаря Молдавии Петра IV Рареша. Елена Сербиянка попросила Скорину напечатать книги, оправдывающие её предка Вука Бранковича, одного из вождей сербского войска в битве на Косовом поле (1389), и весь род Бранковичей – от незаслуженных обвинений и злобной клеветы…

Сербский исследователь Зоран Милошевич говорит, что княгиня передала Скорине большие суммы на борьбу с унией и римским католичеством. В 1552 году Бронемирча Властимирович – местный властитель из рода великих сербских жупанов первой княжеской династии Властимировичей – пригласил Скорину в Старую Рашку (нынешний Вадул-Рашков на Днестре Шолданештского района РМ), так как узнал, что Скорина ранее выполнял в Сучаве заказы Елены Сербиянки по печатанию книг, прославляющих род Бранковичей. Поэтому он попросил мастера составить родословную Властимировичей и напечатать книги, славящие их деяния и подвиги, так как считал свой род более великим, древним и достойным, чем Бранковичи. В 1553 или 1554 году Скорину пригласил в свою резиденцию (нынешнее село Лэпушна, Молдова) господарь Молдавии Александр Лэпушняну (1499-1568).

Господарь предложил Скорине напечатать для княжеского двора Библию и жизнеописание своих предшественников на молдавском троне. Также известно, что Скорина печатал служебные книги для местных монастырей и церквей. Часто он просто дарил свои издания знающим и увлечённым богословием людям.

– Сохранились ли какие-то издания Скорины тех лет или, может быть, его рукописи?

– К большому сожалению, никаких сведений о сохранившихся до нашего времени печатных изданиях Георгия Франциска Скорины на территории нынешней Молдавии пока нет. Однако в толковинском архиве есть подлинные рукописи Скорины, созданные его рукой, которые в своё время являлись планом-матрицей для будущих печатных изданий мастера. Некоторые из них уже мной опубликованы, но основная работа ещё впереди…

Портарь Оргеева

– Есть ли у него описания или упоминания о Кишинёве, о каких-то других молдавских местностях?

– Да, в архиве существуют, как и личные описания Скориной отдельных географических мест, так и более поздние биографические сведения о посещении Скориной тех или иных населённых пунктов… В частности, в толковинской летописи «Ходы Великого Юрги Полоцкого по Великой Земле Трояна» говорится, что Скорина часто бывал на большом торге в местечке Кишинёв на реке Бык. Там он занимался проповеднической деятельностью и продавал свои печатные издания Библии и жития святых… В тексте утверждается, что особо заинтересованным и достойным слушателям, но не имеющим возможности приобрести его книги по причине отсутствия нужных сумм, мастер часто дарил свои прекрасные творения.

– Говорят, Скорина был первым градоначальником Оргеева? Что Вы интересного расшифровали из архивных документов об этом? Что нового появилось в Оргееве при Скорине?

– Из текста толковинской летописи «Ходы Великого Юрги Полоцкого по Великой Земле Трояна» известно, что в 1554 году молдавский господарь Александр Лэпушняну, узнав о градостроительных талантах Скорины, которые тот уже успел проявить в Молдавской Земле, просит его начать проектирование и строительство дамбы для большого озера в районе нынешнего Оргеева Республики Молдова. Из текста следует, что Скорина проектирует и возводит первоначальные оборонительные сооружения города, а также становится по указу господаря его первым официальным градоначальником – портарём.

Дочь царя Печенежского в подарок

– Скорина был и лекарем и даже был награждён царём Печенежским, Великим Кайсаром Старым, за спасение народа от эпидемии. Расскажите об этом, пожалуйста. И правда ли, что наградой была любимая 15-летняя дочь Ирка Печенежская?

– В 1555 или в 1556 году Скорину приглашает к себе на летнее стойбище, расположившееся в верховьях нынешней реки Когильник (Кундук, РМ), местный «печенежский царь» Кайсар Старый. Царь попросил Скорину составить и напечатать родословные книги его рода, так как он очень гордился тем, что он и весь его род исповедовал православие, а родоначальник – хан Ковлуур был крещён, вместе со своими подданными, основателем древнерусского монашества Антонием Печерским (983-1073). А также тем, что потомок Ковлуура – хан Байрам – получил «царский венец» в Киеве из рук самого Всеслава Брячиславича Полоцкого (1044-1101) в бытность его великим киевским князем.

Кайсар Старый также просит Скорину применить его навыки лекаря (как известно Франциск Скорина защитил в Падуанском университете в 1512 году степень доктора медицины), ибо многие из его родственников и подданных были больны, а скот охватил массовый падёж. Скорина исцеляет больных, а также останавливает падёж скота.

Царь щедро одаривает «великого лекаря и мастера» и отдаёт ему в жёны любимую пятнадцатилетнюю дочь Ирку Печенежскую… Скорина вынужден принять такой «подарок», чтобы смертельно не обидеть печенежского владыку, несмотря на то что уже был женат на дочери великого толковина Твердобоя, и строго соблюдал христианскую мораль и православные каноны. Печенежская принцесса была принята в семье Скорины с подобающим её положению почётом и уважением, впоследствии она становится личным секретарём Скорины и не покидает его до самой смерти.

Именно ей мы обязаны многими дошедшими до нас уникальными сведениями о молдавском периоде жизни мастера. В первой трети XVII века дочь Кайсара Старого, под именем Ирки Печенежской, создала обширное жизнеописание своего великого учителя и наставника, отрывки из которого дошли до нашего времени и используются автором в своих работах… Согласно жизнеописанию от Ирки Печенежской, Юрга Франциск Лука Скорина Полоцкий, по просьбе Кайсара Старого и его сыновей, в конце 60-х годов XVI века открыл для «печенежских» детей школу, в которой обучали основам Православия и книжной грамоты на церковнославянском и толковинском языках, а также основам рисования, печатной графики и иконописи.

Школа продолжала существовать длительное время и после смерти её основателя, под руководством уже самой Ирки Печенежской, которая сумела ввести в процесс обучения учеников и местный «печенежский» язык.

– И да, промелькнуло в Вашей статье упоминание о том, что эпидемия и спасение людей имели место предположительно на территории нынешней Гагаузии? Исходя из чего был сделан такой вывод?

– Насколько помню, мой дедушка всегда утверждал, что печенежская орда Кайсара Старого была одним из истоков предков нынешних гагаузов Молдавии. В толковинских летописях они именуются как «наши печенеги», которые в начале XI века с позволения великих толковинов поселились в южной части Пруто-Днестровского междуречья, в качестве дружеского местным славянам народа. Во времена Скорины их кочевья могли располагаться в верховьях реки Когильник, служа определённым охранным барьером от набегов крымских татар, о чём и говорит толковинская летопись, описывая данные события.

Ученик и наследник архива Леонардо да Винчи

– Скорина был учеником Леонардо да Винчи. В одной из своих статей Вы написали, что после смерти итальянского деятеля его ученик увёз в Прагу, а потом и в Молдавию, «наиболее секретную часть архива и некоторые средства, переданные ему перед смертью учителем». Известно, что это было, и где сейчас эти архивы?

– Надо понимать, что летом 1941 года архив великих толковинов сильно пострадал от румынских солдат, которые использовали древние рукописи в качестве растопочного материала для армейской кухни. То, что чудом уцелело и дошло до нашего времени – является мизерной частью огромного архивного собрания, горстью фрагментов большой исторической мозаики... Вероятно, такой оказалась и судьба секретного архива Леонардо да Винчи, привезённого в Молдавию Скориной, судя по рассказам Василия Константиновича Иванова…

– Вы также говорили, что Леонардо да Винчи был учителем детей Штефана чел Маре, в том числе и воспитателем его дочери Елены Волошанки. И более того, этот великий деятель пару раз был в Молдове короткое время. Очень интересный факт. Расскажите нашим читателям, что знаете об этом?

– В Русинско-тиверском летописном своде великих толковинов существуют сведения о проживании Леонардо да Винчи с 1475 по 1478 год на территории Молдавского княжества и Пруто-Днестровского междуречья… После сокрушительного разгрома турецких войск в битве под Васлуем (10 января 1475 года), господарь Молдавского княжества Стефан III Великий ездил в Рим к папе римскому Сиксту IV (1414-1476) с просьбой о помощи против турецкого султана Мехмеда II Завоевателя (1432-1481).

Там и произошла встреча господаря и молодого художника. Леонардо да Винчи, страдающий от неразделённой любви к музе Флоренции Симонетте Веспуччи (1453-1476), преследуемый завистниками и ложным обвинением в содомии (в возрасте 23 лет Леонардо и ещё трое молодых людей были привлечены к судебному разбирательству по ложному анонимному обвинению в содомии, но были оправданы), увлечённый громкой славой православного господаря как нового Александра Македонского и непобедимого защитника христианского мира, принял предложение властителя и отправился с ним в столицу Молдавского княжества Сучаву. В качестве придворного художника, инженера, архитектора и наставника его детей, в частности – Елены Волошанки, любимой дочери господаря, будущей невестки великого князя Московского Ивана III (1440-1505).

В 1502 или в 1503 году Леонардо да Винчи в зале Сучавского замка в присутствии самого господаря Молдавского княжества Стефана III Великого познакомился с юным Георгием и его отцом Лукой Ивановичем Скориной, которые прибыли из Дунайской Европы. Сам Леонардо да Винчи возвращался из Москвы в Италию, где находился в качестве личного посланника молдавского господаря при дворе великого князя Московского Ивана III и советника его дочери Елены Волошанки.

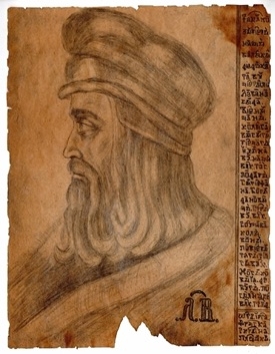

Именно по рекомендации господаря Леонардо принял в ученики юного Георгия Скорину после окончания им в 1506 году Ягеллонского университета в Кракове… Об этой удивительной встрече в Сучавском замке свидетельствует дошедший до нас портрет Леонардо да Винчи, выполненный его благодарным учеником. Посвятительные и объяснительные надписи в правой части портрета были сделаны, вероятно, намного позже, скорее всего в 1550-х годах, когда Георгий (Юрга) Франциск Лукич Скорина Полоцкий уже проживал в Великих Расконах на Горе.

https://noi.md/uploadsn/files/%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8.jpg" />

Документально подтверждённые факты

– В отличие от существующей версии, что Скорина умер в Праге, Вы на основании архивных документов пришли к выводу, что Георгий Франциск Скорина прожил на 20 лет дольше и умер в Молдавии, о чём сообщили на одной из пресс-конференций в 2019 году. Получается, что ваша семья – единственная, кто владеет документами, доказывающими данный факт? Что говорят по этому поводу историки, филологи и другие специалисты? С момента Вашего сенсационного заявления прошло 5 лет, удалось выяснить что-то: Ваше утверждение подтвердилось?

– Да, скорее всего что так… Других документов, кроме нашего семейного архива, чётко свидетельствующих о проживании Георгия Франциска Скорины в Средневековой Молдавии, пока не обнаружено… Мои утверждения о молдавском периоде в биографии Скорины не были голословными уже на Международной научной конференции «Молдавский след в жизни Георгия Франциска Скорины», прошедшей 17 декабря 2019 года в Белорусском культурном центре Кишинёва, при поддержке Министерства просвещения, культуры и исследований РМ, а также Посольства Республики Беларусь в Молдове.

Проведению данной конференции предшествовали многие годы научных изысканий, экспертиз и десятки публикаций в научной и популярной литературе. Прошедшее с той поры время только усилило этот тезис и научно-культурную значимость данного открытия.

– Вы 10 лет тесно сотрудничали с ныне покойным доктором филологических наук, профессором, академиком Сербской академии наук и искусств, ранее заведующим кафедрой славянских литератур БГУ Иваном Чаротой, который ознакомился с вашим семейным архивом. По его мнению, сведения, которые содержатся в рукописях, полностью меняют представления о Франциске Скорине. Расскажите коротко о вашем сотрудничестве, в чём оно заключалось?

– Да, с покойным Иваном Алексеевичем Чаротой (1952-2024) меня связывало более 10 лет личной глубокой дружбы и серьёзных научных исследований… Теперь, после его ухода из жизни в ноябре прошлого года по причине тяжёлой болезни, можно смело утверждать, что академик Чарота был выдающимся учёным мирового значения, внёсшим значительный вклад в развитие современной славистики, сербистики и исторической филологии. Иван Алексеевич очень добросовестно подошёл к изучению свидетельств толковинских летописей о ранее неизвестных вехах биографии и жизненного пути Георгия Франциска Скорины.

Несмотря на противодействие многих дипломированных и титулованных оппонентов в самой Белоруссии, где Франциск Скорина является национальным героем и сакральным символом современной постсоветской Беларуси, академик Чарота сумел вывести исследования по данной тематике практически на самый высокий государственный уровень. Им были даны публикации в самых престижных научных изданиях страны, в том числе и в общественно-политическом и научно-популярном журнале «Беларуская думка» №7 и №8 за 2019 год (в журнале Администрации президента Республики Беларусь, самом авторитетном издании РБ).

Иван Алексеевич вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Молдове Сергеем Чичуком был инициатором и организатором уже упоминавшейся конференции «Молдавский след в жизни Георгия Франциска Скорины» в Кишинёве. Именно профессор Чарота предложил действенную схему и порядок научной обработки и декодирования толковинских текстов, которыми я пользуюсь до сих пор… К огромному сожалению, ранняя смерть Ивана Алексеевича прервала многие наши совместные начинания и разработки в данном направлении…

Сам Митрополит Беларуси благословил

– В предварительной беседе Вы сказали мне, что глава Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси Вениамин благословил Вас для работы над исследованием о жизни Франциска Скорины. Вы даже хотели в 2020 году организовать его приезд в Молдову. Каким образом Вы с ним познакомились, и оказывает ли он какое-то содействие в вашей работе? Почему он заинтересован в исследованиях?

– Да – это так!.. Я нахожусь в постоянной переписке с Владыкой, мы регулярно обмениваемся добрыми пожеланиями в честь значимых для нас обоих дат… Впервые я познакомился с ним на Дне белорусской письменности в 2014 году в городе Заславле, где я присутствовал в качестве почётного гостя, а Владыка, будучи викарием Минской Митрополии, представлял на празднике Митрополита Филарета – тогдашнего главу Белоруской Православной Церкви.

В 2020 году Владыка Вениамин уже сам возглавил БПЦ по решению Синода РПЦ. Несмотря на свою огромную занятость, Владыка регулярно мне посылает свои благословения; к сожалению, драматические и трагические события последних лет, не позволяют пока нам общаться более тесно и плодотворно…

– Говорят, что могила Георгия Франциска Скорины находится на Севере Молдовы. Это место точно известно? Если да, то кто ухаживает за могилой? Значит, Георгий Франциск Скорина где-то там жил? Можете подробней рассказать об этом?

– Да, я уже не раз об этом заявлял и писал, что могила Георгия Франциска Скорины находится на одном из старых кладбищ Нагорян-Рышкан на Севере Молдовы… Однако точное её нахождение, указанное мне моим дедушкой, было утеряно в I-й половине 80-х годов прошлого века, когда я учился в Кишиневском политехническом институте им. С. Лазо. Дело в том, что надгробный камень с неё исчез как раз в это время, также тогда были уничтожены и надгробия моих предков – последних великих толковинов Молдавской Земли, стоявших рядом и служивших для меня точным ориентиром.

Однако само место нынче пустынно, и ничто не мешает его достойно обустроить, была бы только к этому воля местных и республиканских властей… Ухаживает за ним – Пётр Васильевич Маница, мой друг и родич, также, как и я – потомок Георгия Франциска Скорины, директор и смотритель местного кладбища Нагорянской примэрии.

– Сейчас Вы над чем конкретно работаете? Все архивы расшифровали или ещё есть над чем работать?

– В данный момент я работаю над биографией великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который прибыл в Бессарабию в 1820 году вовсе не в ссылку, а по делам Коллегии иностранных дел Российской империи. Одним из заданий, порученных ему самим государем-императором Александром I, было отыскание текстов Георгия Франциска Скорины, свидетельствующих о происхождении рода Пушкиных от Властимировичей – первой княжеской династии Сербии, правившей Сербским княжеством с начала 700-х годов по 960-е годы н. э. Пушкин успешно выполнил и это задание, обнаружив искомые тексты в архиве моего прапрадедушки Степана Никитича Иванова-Яванчина – тогдашнего великого толковина Молдавской Земли.

В прошлом году я начал публикацию этих текстов, надеюсь продолжить и в этом… Большая часть архива ещё нуждается в тщательной обработке и научных изданиях. Для этого нужны серьёзные спонсоры и государственная поддержка, которых пока не видно. Я обращался ко многим местным и республиканским руководителям с просьбой организовать культурно-исторический фонд, который смог бы заняться сохранением и популяризацией толковинского наследия, но воз и ныне там. А жаль! Ведь спустя пару десятков лет вряд ли кто-то сможет вспомнить нынешние громкие имена, а вот образы Штефана Великого и Святого, Леонардо да Винчи, Георгия Франциска Скорины, Александра Пушкина будут сиять новым поколениям до скончания веков…

Лидия Чебан

Печатается с некоторым сокращением материалам сайта Noi.md (Республика Молдова)

https://noi.md/ru/analitika/yurij-ivanov-v-biografii-prosvetitelya-skoriny-esti-moldavskij-sled-ch-1

https://noi.md/ru/analitika/yurij-ivanov-v-biografii-prosvetitelya-skoriny-esti-moldavskij-sled-ch-2

Вы можете авторизоваться с помощью социальных сетей: